老人ホームが投票所となる制度を知っていますか? 認知症と投票意思確認の問題

大切な選挙、投票日に投票所に行きたくても、体調や移動の都合で難しい…という方もいらっしゃいますよね。特に高齢者施設に入所されている方の中には、そうしたお悩みを抱える方も少なくありません。

そこで今回は、当法人も指定施設となっており、利用可能な「不在者投票制度」と認知症と投票意思の問題について、分かりやすくご説明します。

「不在者投票制度」って何?

この制度は、投票日当日に投票所に行けない方が、事前に投票を済ませるための仕組みの一つです。特に、都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所されている方が利用できます。

なぜこの制度があるの?

高齢者施設の不在者投票制度は、主に以下の目的のために設けられています。

- 投票機会の確保: 身体的な理由で投票所に行けない方でも、憲法で保障された大切な投票権を行使できるようにするためです。

- 利便性の向上: 施設内で投票が完結するため、移動の負担がなく、安心して投票できるのが大きなメリットです。

どんな施設で利用できるの?

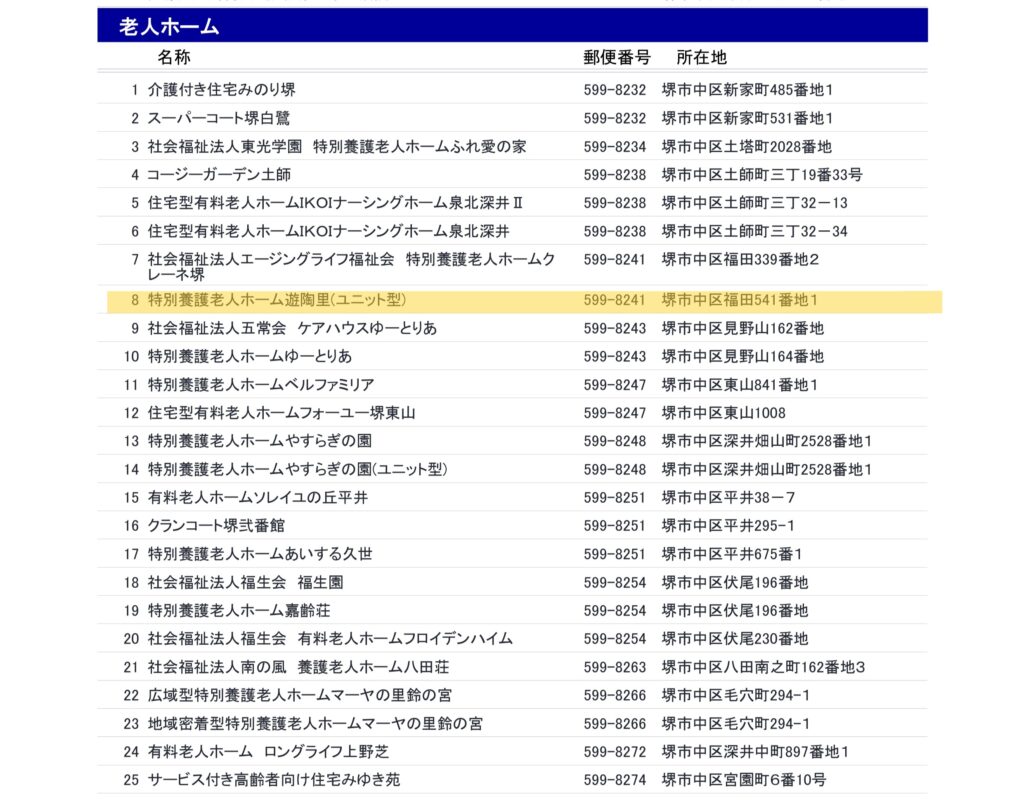

すべての高齢者施設で利用できるわけではありません。都道府県の選挙管理委員会が「不在者投票施設」として指定している病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障がい者支援施設、保護施設などが対象です。

ご自身やご家族が入所されている施設が指定されているか、まずは施設の職員に確認してみましょう。

投票までの流れ(簡単ステップ)

- 施設に伝える: 「不在者投票をしたい」と、入所している施設の長(施設長や病院長など)に申し出ます。

- 書類を請求: 施設の長が、あなたの住民票がある市区町村の選挙管理委員会へ投票用紙などの交付を請求してくれます。

- 施設内で投票: 施設に投票用紙などが届いたら、施設の長が管理する場所で、職員が立ち会いの下、投票を行います。

- 投票完了: 投票済みの用紙は、施設の長が選挙管理委員会へ郵送してくれます。

認知症であっても投票できるの?

難しい問題の一つです。

認知症の方の投票の可否については、一概には言えません。認知症の診断を受けていること自体が直ちに選挙権の喪失につながるわけではありません。

重要なのは、本人が選挙の意思を判断し、投票用紙に記入できる能力があるかどうかです。

また、投票意思が確認できれば代筆(代理投票)することも可能です。

老人ホームでの代理投票が違法とされ、特養施設らが逮捕された事件

特養ホームの不在者投票を巡っては、施設長(当時)が公職選挙法違反で有罪となった例があります。

福井地裁判決によると、福井県の特養ホームで19年、知事選の不在者投票が行われ、入所者約80人のうち50人ほどが投票。うち認知症の5人は代理投票でした。

検察側は、この5人の代理投票について「施設を経営する社会福祉法人が推薦する特定候補への投票がなされる状況があった」との見方を示しました。

判決は検察側のこの主張を否定したものの、代理投票自体は「投票の偽造があった」と認定しました。

公選法は代理投票について、投票者の「指示」に基づいて候補者の氏名を記載しなければならないと定めています。

この指示について、どの程度の意思表示を指すのか明文の規定はありませんが、判決は「外形的な指さしやうなずきがあったというだけでは足りない」とし、「自らの意思で候補者を選択したことが十分に伝わる場合」でないと代理投票はできないと判示しました。

この事例では施設長らは不起訴処分となりましたが、はたしてこの代理投票が施設の意思であったのか、認知症の入所者の意思であったのか、判断するのは困難なように思います。

現に、当該5名の入所者さんは特定のスタッフとはコミュニケーションが取れたようで当日も、どの候補者に投票するかを問いかけ、指さしやうなずきで意思表示を得ていたとされています。

老人ホームでの投票制度は、高齢化が進む現在において必要な制度であると思います。

選挙の透明性を確保するためにも、最近では外部立会人制度もあるようですが、なかなか周知はされていないようです。