| 区分 | 行政書士 | 登録支援機関 | 受入機関 |

| 主な役割 | 書類作成と申請取次の専門家 | 受入機関からの委託で特定技能外国人の支援を実施 | 特定技能外国人を雇用し、支援義務を負う企業・団体 |

| 申請取次の範囲 | あらゆる在留資格に関する申請取次が可能 | 特定技能1号に関する申請取次のみ可能 | 雇用する外国人の申請手続きを行う |

| 書類作成 | 可能 | 不可 | 本人か自社で行う |

| 支援業務 | 基本的には行わない(※) | 義務的支援の実施(受入機関から委託) | 義務的支援の実施(自社または委託) |

「取次申請制度」とは、簡単に言うと、外国人本人に代わって、出入国在留管理庁への在留資格(ビザ)の申請手続きを、特定の専門家が行うことができる制度です。これは、申請者である外国人の負担を軽減し、手続きの円滑化を図ることを目的としています。

通常、在留資格の申請は原則として外国人本人が、出入国在留管理庁へ出向いて行わなければなりません。しかし、この取次申請制度を利用することで、本人が直接庁舎に行かなくても申請が完了する、非常に便利な仕組みです。

誰が「取次申請」できるの?(取次者になれる人・団体は?)

(1)行政書士(出入国在留管理に関する業務を行うことができる者)

- 入管業務を専門とする行政書士は、最も代表的な取次者です。

- 日本の法律に基づき、行政機関への申請書類作成や手続き代行を専門としています。

- ポイント: 全ての行政書士が取次申請できるわけではありません。「出入国在留管理に関する業務を行うことができる」として、地方出入国在留管理局への届出をしている行政書士のみがこの資格を持ちます。

(2)弁護士:法律の専門家である弁護士も、入管業務の取次申請が可能です。

(3)特定の企業・団体等の職員

①特定技能所属機関の職員: 特定技能外国人を受け入れている企業(所属機関)の職員は、自社で雇用する特定技能外国人についてのみ取次申請が可能です。

ポイント: これは、自社の特定技能外国人に対する支援義務の一環として、手続きの便宜を図るものです。

②登録支援機関の職員: 登録支援機関の職員は、自ら支援計画を実施している特定技能外国人についてのみ取次申請が可能です。

③大学等の職員: 大学や専門学校などの教育機関の職員は、自校に在籍する留学生等について取次申請が可能です。

④公益法人の職員: 公益財団法人や公益社団法人などの特定の公益法人の職員は、当該法人の活動に関連する外国人について取次申請が可能です。

⑤上記以外で出入国在留管理庁長官が認めた者

個別の事情により、特に必要と認められる場合に限られます。

「取次申請制度」は、外国人本人に代わって、特定の専門家(行政書士、弁護士、登録支援機関職員など)がビザ申請手続きを代行できる仕組みです。これにより、本人が入管庁へ出向く手間を省き、手続きをスムーズに進められます。

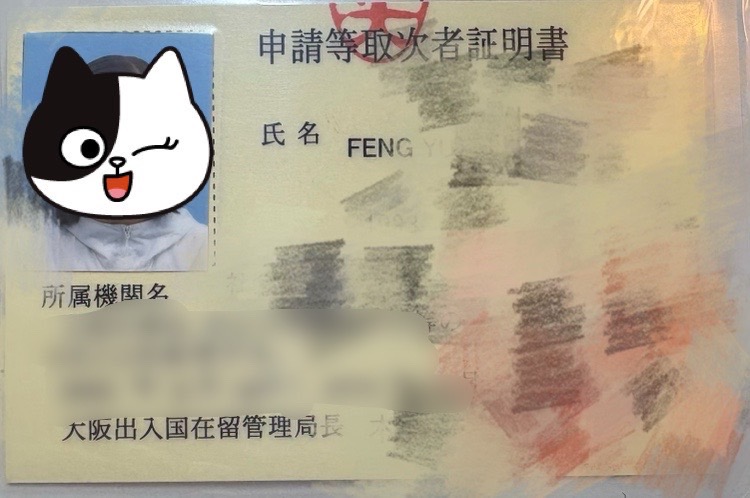

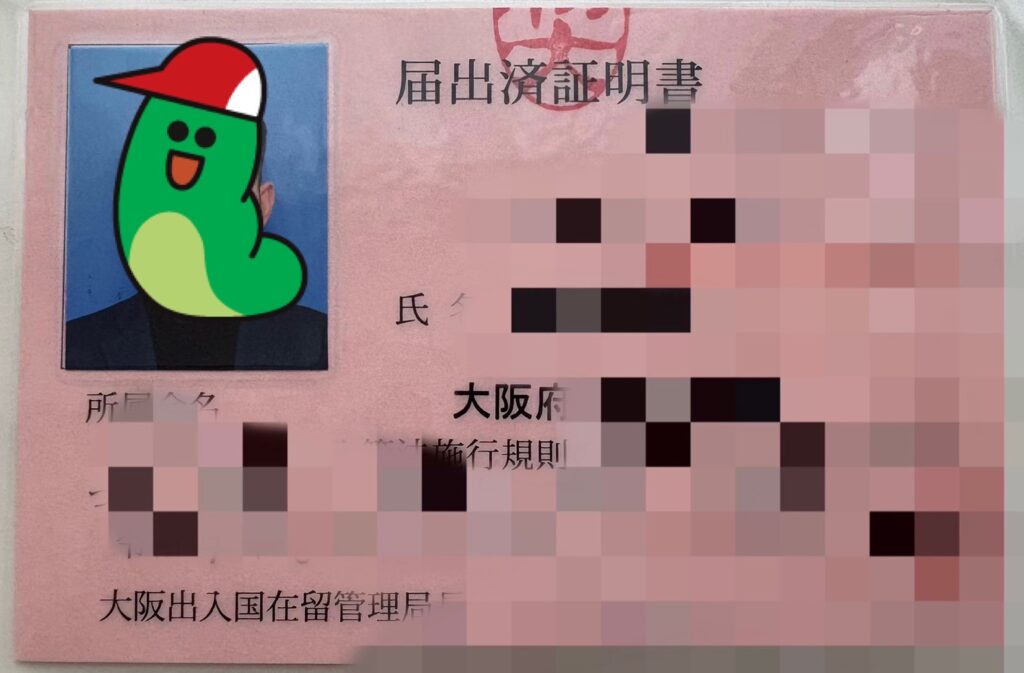

取次申請可能届出済証明書(いわゆるピンクカード)。黄色の方は受入機関職員のもの。

このように、それぞれの専門性と役割が法律で明確に定められています。特定技能外国人材の受け入れにおいては、これらの者が連携して手続きを進めていくことが一般的です。